年齢を重ねるごとに気になる骨密度の低下。特に骨粗鬆症予防が大きな課題です。

でも、どうすれば骨密度を上げられるのでしょうか?

実は、適切な食事と運動で骨密度を高めることができます。カルシウムやビタミンDを含む食品の摂取、ウェイトベアリング運動の実践など、日常生活に取り入れやすい方法があります。

この記事では、骨密度を高める具体的な食事と運動法を紹介します。

この記事の監修者:眞鍋 憲正 先生

経歴:

・信州大学医学部卒業

・信州大学大学院疾患予防医科学専攻スポーツ医科学講座 博士課程修了

・UT Southwestern Medical Center, Internal Medicine, Visiting Senior Scholar

・Institute for Exercise and Environmental Medicine, Visiting Senior Scholar

・UT Austin, Faculty of Education and Kinesiology, Cardiovascular aging research lab, Visiting Scholar

続きを読む

資格・所属団体:

・日本体育協会スポーツドクター

・日本医師会健康スポーツ医

骨密度低下のメカニズムと要因

骨密度の低下は複雑なプロセスで、様々な要因が関与しています。

年齢や性別、生活習慣など、多くの要素が骨の健康に影響を与えます。

加齢と骨密度の関係

骨密度は年齢とともに変化し、20歳頃にピークを迎えた後、徐々に低下していきます。40歳を過ぎると、骨密度の減少が加速する傾向があります。

この現象は、骨のリモデリング(再構築)のバランスが崩れることが原因です。加齢とともに、骨を作る細胞(骨芽細胞)の活性が低下し、骨を壊す細胞(破骨細胞)の活動が相対的に優位になります。

結果として、骨密度が徐々に減少していきます。特に50歳以降の女性は、閉経に伴うホルモンバランスの変化により、骨密度の低下が顕著になる傾向があります。

ただし、加齢による骨密度の低下は避けられないものの、適切な対策を講じることで、その速度を緩やかにすることは可能です。バランスの取れた食事や定期的な運動習慣を身につけることで、骨の健康を維持することができます。

女性ホルモンの影響

女性ホルモン、特にエストロゲンは骨密度の維持に重要な役割を果たしています。閉経期を迎えると、エストロゲンの分泌が急激に減少し、骨密度の低下が加速することがあります。

エストロゲンには、骨を作る細胞(骨芽細胞)を活性化し、骨を壊す細胞(破骨細胞)の活動を抑制する作用があります。このバランスが崩れることで、骨密度の低下が起こりやすくなります。

閉経後の女性は、年間1-2%の割合で骨密度が減少するといわれています。これは閉経前の約2倍のスピードです。そのため、閉経前後の女性は特に骨密度に注意を払う必要があります。

ホルモン補充療法(HRT)は骨密度の低下を抑制する効果があるとされていますが、副作用のリスクもあるため、医師との相談が必要です。代わりに、カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動など、自然な方法で骨密度を維持することが推奨されています。

生活習慣が骨密度に与える影響

日々の生活習慣は骨密度に大きな影響を与えます。特に運動不足、不適切な食生活、喫煙、過度の飲酒などは、骨密度の低下を加速させる要因となります。

運動不足は骨への負荷が少なくなるため、骨密度の維持に必要な刺激が不足します。特に、ウォーキングやジョギングなどの適度な負荷をかける運動が骨密度の向上に効果的であるとされています。

食生活では、カルシウムやビタミンD、ビタミンKの摂取が重要です。これらの栄養素が不足すると、骨の形成や維持に支障をきたす可能性があります。バランスの取れた食事を心がけ、必要に応じてサプリメントの利用も検討しましょう。

喫煙は骨密度の低下を促進するだけでなく、カルシウムの吸収を阻害する作用があります。また、過度の飲酒も骨密度に悪影響を与えるため、控えめにすることが大切です。

骨密度低下のリスク評価

骨密度低下のリスクを正確に評価することは、予防策を講じる上で重要です。定期的な骨密度検査を受けることで、自身の骨の状態を把握することができます。

骨密度検査には、DXA法(二重エネルギーX線吸収測定法)が一般的に用いられます。この検査では、腰椎や大腿骨頸部の骨密度を測定し、同年齢の平均値と比較することで、骨密度の状態を評価します。

検査結果は通常、T-スコアとして表されます。T-スコアが-1.0以上であれば正常、-1.0から-2.5未満であれば骨量減少、-2.5以下であれば骨粗鬆症と診断されます。

また、FRAX(骨折リスク評価ツール)という、骨折リスクを予測するツールも活用されています。年齢、性別、体重、身長、過去の骨折歴、喫煙習慣など、様々な要因を考慮して、今後10年以内に骨折する確率を算出します。

これらの評価結果に基づいて、個々人に適した予防策や治療法を選択することができます。骨密度低下のリスクが高いと判断された場合は、生活習慣の改善や必要に応じて医療介入を行うことで、骨粗鬆症や骨折のリスクを軽減することができます。

骨密度を高める食事療法

骨密度を高めるためには、適切な栄養摂取が不可欠です。バランスの取れた食事を心がけることで、骨の健康を維持し、骨粗鬆症のリスクを軽減できる可能性があります。

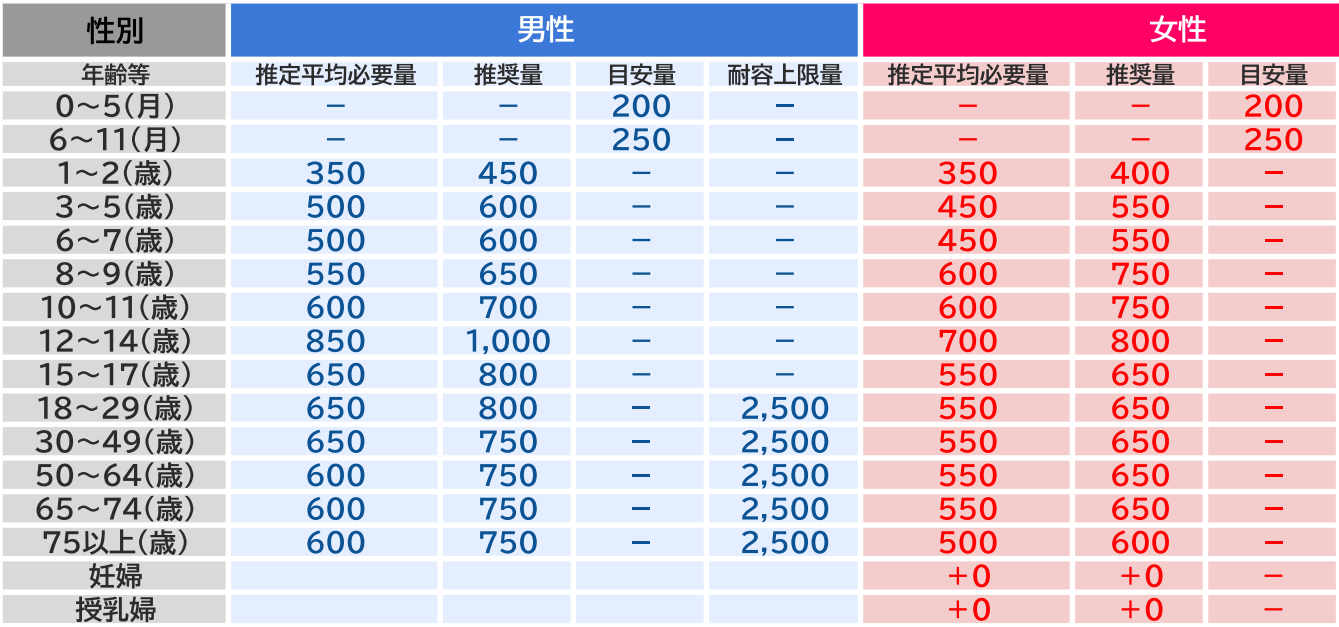

カルシウム摂取の重要性と食品選び

カルシウムは骨の主要な構成要素であり、骨密度を上げるために欠かせない栄養素です。1日の推奨摂取量は下記のデータの通りですが、多くの人がこの量を摂取できていないのが現状です。

カルシウムを効率的に摂取するためには、以下のような食品を積極的に取り入れることがおすすめです。

- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズなど)

- 小魚(イワシ、しらす、ほしひじきなど)

- 緑黄色野菜(小松菜、チンゲン菜、ブロッコリーなど)

- 大豆製品(豆腐、納豆、おからなど)

これらの食品を毎日の食事に取り入れることで、骨密度を高めるための基盤を作ることができます。特に、乳製品はカルシウムの吸収率が高いため、積極的に摂取することをおすすめします。

また、カルシウムの吸収を促進するためには、ビタミンDとの併用が効果的です。ビタミンDは日光浴で体内で生成されますが、食品からも摂取可能です。サケ、イワシ、シイタケなどに多く含まれています。

ビタミンDとKの役割と摂取方法

ビタミンDとKは、骨密度を上げるために重要な役割を果たします。これらのビタミンは、カルシウムの吸収と骨への定着を促進する働きがあります。

ビタミンDは、腸からのカルシウム吸収を促進し、骨にカルシウムを取り込む際に必要不可欠です。主な摂取源は以下の通りです。

- 魚類(サケ、サンマ、イワシなど)

- キノコ類(シイタケ、マイタケなど)

- 卵黄

また、日光を浴びることで体内でビタミンDが生成されるため、適度な日光浴も効果的です。

一方、ビタミンKは骨にカルシウムを定着させる働きがあります。主な摂取源は以下の通りです。

- 納豆

- 緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜、ブロッコリーなど)

- 海藻類(ワカメ、ヒジキなど)

これらの食品を日々の食事に取り入れることで、骨密度を高めるための栄養素を効率的に摂取できます。

特に納豆は、ビタミンKが豊富で、カルシウムも含んでいるため、骨密度向上に有効な食品といえるでしょう。

骨形成を促進する栄養素

カルシウム、ビタミンD、ビタミンK以外にも、骨密度を上げるために重要な栄養素があります。

これらの栄養素を適切に摂取することで、より効果的に骨の健康を維持できます。

主な骨形成促進栄養素とその役割は以下の通りです。

- マグネシウム:カルシウムの吸収を助け、骨の構造を強化します。

- ビタミンB6、B12、葉酸:骨の強度を支えるコラーゲンの形成に関与します。

- タンパク質:骨の主要構成要素であり、適切な摂取が骨密度の維持に重要です。

- ビタミンC:コラーゲンの合成を促進し、骨の強度を高めます。

- 亜鉛:骨の形成と修復に必要な酵素の働きを助けます。

これらの栄養素をバランスよく摂取するためには、多様な食品を取り入れた食事が重要です。

例えば、以下のような食品を積極的に摂取することをおすすめします。

- マグネシウム:ナッツ類、種子類、全粒穀物

- ビタミンB群:レバー、魚類、卵、大豆製品

- タンパク質:肉類、魚類、大豆製品、卵

- ビタミンC:柑橘類、イチゴ、ピーマン、ブロッコリー

- 亜鉛:牡蠣、牛肉、ナッツ類

これらの食品を日々の食事に取り入れることで、骨密度を高めるための総合的な栄養サポートが可能になります。ただし、過剰摂取には注意が必要です。バランスの取れた食事を心がけ、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

骨密度に悪影響を与える食習慣

骨密度を上げるためには、適切な栄養摂取だけでなく、悪影響を与える食習慣を避けることも重要です。以下に、骨密度に悪影響を与える可能性のある食習慣を紹介します。

過度の塩分摂取

塩分の過剰摂取は、尿中へのカルシウム排出を増加させ、骨密度の低下につながる可能性があります。

WHO(世界保健機関)は1日の塩分摂取量を5g未満に抑えることを推奨しています。

過剰なアルコール摂取

アルコールの過剰摂取は、カルシウムの吸収を阻害し、ホルモンバランスを崩す可能性があります。

これにより、骨密度の低下リスクが高まります。アルコールを摂取する場合は、適量を心がけましょう。

カフェインの過剰摂取

コーヒーや紅茶に含まれるカフェインの過剰摂取は、カルシウムの吸収を阻害する可能性があります。

1日3杯程度までに抑えることが望ましいでしょう。

極端な低カロリー食

極端な低カロリー食は、必要な栄養素の不足を招き、骨密度の低下につながる可能性があります。

バランスの取れた食事を心がけ、極端なダイエットは避けましょう。

リン酸の過剰摂取

炭酸飲料に含まれるリン酸は、カルシウムの吸収を阻害する可能性があります。炭酸飲料の摂取は控えめにし、水や緑茶などの健康的な飲み物を選びましょう。

これらの食習慣に注意を払いつつ、骨密度を上げるための適切な栄養摂取を心がけることが重要です。

バランスの取れた食事と健康的な生活習慣を維持することで、長期的な骨の健康を支えることができるでしょう。

骨密度を上げる効果的な運動法

骨密度を上げるには、適切な運動が不可欠です。効果的な運動法について詳しく解説します。

ウェイトベアリング運動の種類と効果

ウェイトベアリング運動とは、自分の体重を支えながら行う運動のことです。この運動は骨に適度な刺激を与え、骨密度を高める効果があるといわれています。

代表的なウェイトベアリング運動には、以下のようなものがあります。

- ウォーキング

- ジョギング

- テニス

- ダンス

- 階段の上り下り

これらの運動は、骨に適度な負荷をかけることで骨密度を高める効果が期待できます。

特に、ジャンプやステップを含む動作は、骨への刺激が大きく、効果的といわれています。

ウェイトベアリング運動の効果は、以下のような点が挙げられます。

- 骨芽細胞の活性化:骨を作る細胞の働きを促進

- 骨量の増加:骨の密度と強度を向上

- 筋力の向上:骨を支える筋肉を強化

- バランス感覚の改善:転倒リスクの低減

ただし、運動を始める前に自身の健康状態を確認し、無理のない範囲で徐々に運動量を増やしていくことが大切です。骨粗鬆症の診断を受けている場合は、医師に相談の上、適切な運動プログラムを選択しましょう。

自宅でできる簡単な骨強化エクササイズ

自宅で手軽に取り組める骨強化エクササイズは、骨密度を上げるのに効果的です。以下に、簡単で効果的なエクササイズをいくつか紹介します。

スクワット

足を肩幅に開き、ゆっくりと膝を曲げて腰を落とします。膝が爪先より前に出ないように注意しましょう。10回を1セットとし、1日3セット行います。

かかと上げ

両足でゆっくりとかかとを上げ、10秒間保持します。これを10回繰り返します。バランスが取りにくい場合は、壁や椅子につかまって行いましょう。

片足立ち

片足で立ち、バランスを保ちます。30秒間保持し、左右の足で交互に行います。これを1日3回繰り返します。

腕立て伏せ

壁に両手をつけ、腕を曲げて胸を壁に近づけます。これを10回繰り返し、1日3セット行います。徐々に壁から足を遠ざけて難易度を上げていきましょう。

これらのエクササイズは、毎日10-15分程度行うことで効果を発揮します。ただし、痛みを感じた場合はすぐに中止し、必要に応じて医師に相談してください。

また、これらのエクササイズに加えて、日常生活の中で意識的に体を動かすことも重要です。例えば、階段を使う、少し遠回りして歩く、家事の際に意識的に体を使うなど、小さな工夫を積み重ねることで、骨密度アップにつながります。

運動の頻度と強度の適切な設定

骨密度を効果的に上げるためには、運動の頻度と強度を適切に設定することが重要です。個人の体力や健康状態に合わせて、無理のない範囲で継続的に運動を行うことが大切です。

運動の頻度については、週に3〜4回、1回30分程度が理想的といわれています。毎日行う場合は、15〜20分程度でも効果があるとされています。ただし、毎日同じ運動を行うのではなく、異なる種類の運動を組み合わせることで、より効果的に骨密度を上げることができます。

運動強度については、個人の体力に合わせて徐々に上げていくことが重要です。

初心者の場合、以下のような目安で始めるとよいでしょう。

- ウォーキング:息が少し弾む程度の速さで15〜20分

- ジョギング:ゆっくりとした速さで10分程度

- 筋力トレーニング:軽い重さから始め、徐々に重さや回数を増やす

運動強度を上げる際は、「きつすぎず、楽すぎない」程度を目安にしましょう。会話ができる程度の呼吸で運動を続けられるのが適切な強度です。

また、年齢や健康状態によって適切な運動強度は異なります。以下は年代別の目安です。

| 年代 | 推奨される運動強度 |

|---|---|

| 40代~50代 | 中程度の強度の有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせ |

| 60代以上 | 低〜中程度の強度の有酸素運動とバランストレーニング |

ただし、これはあくまで一般的な目安です。個人の体力や既往歴によって適切な運動強度は異なるため、必要に応じて医師や専門家に相談することをおすすめします。

年齢別におすすめの骨密度アップ運動

年齢によって骨密度の状態や体力が異なるため、それぞれの年代に適した運動を選ぶことが重要です。ここでは、年齢別におすすめの骨密度アップ運動を紹介します。

40代〜50代

この年代は、骨密度が徐々に低下し始める時期です。骨密度の維持・向上と同時に、筋力やバランス感覚の向上も目指しましょう。

- ウォーキング(1日30分程度)

- ジョギング(週2〜3回、20〜30分程度)

- 筋力トレーニング(週2〜3回、各部位10〜15回を2〜3セット)

- ヨガやピラティス(週1〜2回)

60代以上

この年代では、骨折のリスクが高まるため、安全性を重視した運動選びが大切です。骨密度の向上とともに、転倒予防のためのバランストレーニングも重要です。

- ウォーキング(1日20〜30分程度、ゆっくりとしたペースで)

- 水中ウォーキングや水泳(週2〜3回、30分程度)

- 太極拳(週2〜3回、30分程度)

- 軽い筋力トレーニング(週2〜3回、各部位10回を1〜2セット)

- バランス運動(毎日5〜10分程度)

どの年代でも、運動を始める前のウォーミングアップと、終了後のクールダウンを忘れずに行いましょう。これにより、怪我のリスクを減らし、運動効果を高めることができます。

また、年齢に関わらず、個人の体力や健康状態に合わせて運動を選択することが重要です。慢性的な疾患がある場合や、長期間運動をしていない場合は、必ず医師に相談してから運動を始めるようにしましょう。

骨密度アップの運動は、継続することが何よりも大切です。無理のない範囲で楽しみながら続けられる運動を見つけ、日々の生活に取り入れていくことで、健康的な骨を維持していくことができます。

骨粗鬆症予防のための総合的アプローチ

骨粗鬆症予防には、多角的な取り組みが必要です。食事や運動だけでなく、日常生活のさまざまな側面に注目することが大切です。

日光浴とビタミンD合成の関係

日光浴は、骨密度を上げる上で重要な役割を果たします。太陽の紫外線を浴びることで、体内でビタミンDが合成されるからです。

ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、骨の健康維持に不可欠な栄養素です。適度な日光浴を心がけることで、ビタミンD合成を促進し、骨密度の向上につながる可能性があります。

ただし、日光浴の際は皮膚がんのリスクも考慮する必要があります。夏場は30分程度、冬場は1時間程度を目安に、無理のない範囲で外出し、太陽の光を浴びるようにしましょう。

日光浴と同時に軽い運動を行うことで、骨密度アップの相乗効果が期待できます。ウォーキングやジョギングなど、負荷のかかる運動と組み合わせると良いでしょう。

定期的な骨密度検査の重要性

骨密度検査は、骨粗鬆症予防において重要な役割を果たします。自身の骨の状態を客観的に把握し、早期に対策を立てることができるからです。

骨密度検査には主に以下のような方法があります。

- DXA法(デキサ法):最も精度が高とされ、全身の骨密度を測定できる

- 超音波法:簡便で被曝がなく、踵骨の骨密度を測定する

- MD法:手の骨のX線写真から骨密度を推定する

検査結果を基に、骨密度を上げるための具体的な対策を立てることができます。例えば、カルシウムやビタミンDの摂取量を増やしたり、運動の頻度を増やしたりするなど、個人に合わせた予防策を講じることが可能です。

ライフステージに応じた骨密度管理

骨密度は年齢とともに変化するため、各ライフステージに応じた管理が重要です。

以下は、ライフステージ別の骨密度管理のポイントです。

| 年代 | 骨密度管理のポイント |

|---|---|

| 10代〜20代 | 最大骨量を高める時期。カルシウム摂取と適度な運動が重要 |

| 30代〜40代 | 骨密度維持の時期。バランスの良い食事と定期的な運動を心がける |

| 50代以降 | 骨密度低下の予防が重要。定期検査と適切な栄養・運動療法を |

30~40代女性の場合、骨密度を上げるというよりも、現状維持や緩やかな低下にとどめることが目標となります。エストロゲンの減少に備え、食事や運動習慣の見直しが大切です。

また、この時期からホルモン補充療法(HRT)を検討するのも一つの選択肢です。ただし、HRTにはメリット・デメリットがあるため、必ず医師と相談の上で判断しましょう。

骨粗鬆症リスクを軽減する生活習慣の改善

骨粗鬆症のリスクは、日々の生活習慣と密接に関連しています。骨密度を上げるためには、

以下のような生活習慣の改善が効果的です。

- バランスの良い食事:カルシウム、ビタミンD、ビタミンKを意識的に摂取

- 適度な運動:ウォーキング、ジョギング、筋力トレーニングなど

- 禁煙:喫煙は骨密度低下のリスク要因

- 適度な飲酒:過度の飲酒はカルシウム吸収を阻害

- ストレス管理:過度のストレスは骨代謝に悪影響

特に女性の場合、仕事や家事、育児などで忙しく、自身の健康管理がおろそかになりがちです。しかし、この時期こそ骨密度管理が重要であることを意識し、できることから少しずつ生活習慣を改善していきましょう。

例えば、通勤時に一駅分歩くなど、日常生活に運動を取り入れるのも良い方法です。また、食事の際にはカルシウムを多く含む食品を意識的に選ぶなど、小さな工夫を積み重ねることが大切です。

まとめ

骨密度を上げるためには、バランスの取れた食事と適切な運動が重要です。

カルシウム、ビタミンD、ビタミンKを意識的に摂取し、ウェイトベアリング運動を定期的に行うことが効果的です。

また、日光浴でビタミンD合成を促進し、定期的な骨密度検査で自身の状態を把握することも大切です。生活習慣の改善と継続的な取り組みが、骨粗鬆症予防につながります。

監修者:松繁 治 医師からのコメント

みなさんもご存知の通り、食事や運動、睡眠は骨密度に限らず、いろいろな病気に関係していますよね。改めて自分の生活を見直してみましょう。

また年をとるにつれて骨密度は下がっていくものですが、特に骨密度が下がりやすい方の特徴として、やせているというポイントがあります。年をとると運動も減ってきて、食欲もなくなってくることが多いと思いますが、食事はしっかりとるようにしましょう。

栄養を考えることも大切ですが、食事をしっかりとるだけでも、骨密度を保ち、健康を維持することにつながります。